ACCF = Archivio Capitolare della Cattedrale di Fano

ACCP = Archivio Capitolare della Cattedrale di Pesaro

ACCU = Archivio Capitolare della Cattedrale di Urbino

ACCR = Archivio Capitolare della Cattedrale di Recanati

BCB = Biblioteca del Conservatorio di Bologna

BOP = Biblioteca Oliveriana di Pesaro

Coll. Cit. = collocazione citata

[...] = parola / testo non leggibili

... = omissione di parola/e nel testo originale

§ = scudo/i

p. = pagina

pp. = pagine

Op. Cit. = opera citata

Estratto dalla tesi discussa nel conservatorio di Pesaro il 15 Marzo 2012

“Canti migliori dovrebbero cantarmi perché io imparassi a credere nel loro Redentore: più redenti dovrebbero apparirmi i suoi discepoli”

(Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Roma, Newton Compton, 1980, pag. 72, trad. di Anna Maria Carpi). Con questa affermazione Nietzsche fa capire quanto sia importante la musica in ambito liturgico. Al tempo di Bellinzani la musica da teatro imperava e costituiva una seria minaccia per i compositori di musica sacra, talvolta portati a inconsapevoli compromessi stilistici. A ciò si aggiunge un nuovo modo di comporre che condiziona in peggio qualità musicale e direzione del messaggio evangelico ai fedeli:

… introdottosi ora nel Mondo, e passato dagli Stromenti alle voci, si è istituito un modo di comporre, che sembra a più Cori, non essendo che a voce sola, o al più a due voci; quindi deriva quel detto tanto a me famigliare, che il Mondo mai ha avuto tanta abbondanza, e scarsezza insieme di Compositori, come al giorno d’oggi, perché ... chi appena è capace di Nota contro Nota pretende di essere Maestro; e pochi sono quelli nella nostra povera Italia, una volta feconda madre di Uomini illustri in questo genere, che daddovero (= davvero) studino per divenire singolari nella nostra Professione …

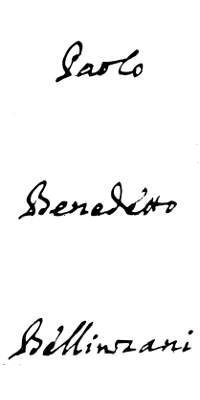

LETTERA DEL SIGNOR D(on) ANGELO MARIA CAROSI Maestro di Cappella di Sinigaglia AL SIGNOR D(on) PAOLO BENEDETTO BELLINZANI Maestro di Cappella della Metropolitana di Urbino e RISPOSTA DEL SIGNOR BELLINZANI AL SIGNOR CAROSI

Di questa lettera sopravvivono a tutt’oggi due versioni: una, edita a Pesaro intorno al 1733 per i tipi della Stamperia Gavelli, rinvenuta dallo scrivente nella biblioteca oliveriana di Pesaro, con collocazione A.II.h.11.m.13.; l’altra, vergata da mano ottocentesca, posta nella Biblioteca del conservatorio di Bologna, con collocazione F.11.

La musica da chiesa si fa sempre meno efficace e Bellinzani - deciso a porre fine a stili ibridi e non connotati - presta molta attenzione al rapporto tra musica e testo sacro, tra eloquenza celeste e profana; capisce quindi che è necessario trovare un elemento comune allo stile sacro e a quello teatrale e, dopo un’attenta analisi del tessuto compositivo operistico, riesce a isolare una cellula, quella degli unisoni.

In pratica, con l’assunzione di alcuni elementi desunti dello stile teatrale come gli stessi unisoni e i recitativi interni, Bellinzani contribuisce ad arricchire la messa avvicinandola al genere dell’oratorio.

Esempio di Recitativo interno:

Pesaro, Cattedrale, Archivio del Capitolo, sezione musiche di Cappella, Cart. 48, Ms 413:

Mo(tte)tto per ogni tempo concertato a quattro voci con Violini, Rippieni, e Viola a benep(lacit)o, Musica di Paolo Benedetto Bellinzani, 1732

Il suo credo profondo e il suo ingegno musicale danno luogo ad una funzione compiuta in cui regna una perfetta armonia tra melodia e verbo santo, così da carpire e riportare le anime a Dio anticipando il concetto espresso dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche citato nel primo capoverso di inizio pagina.

Bellinzani sostiene che gli unisoni vengono inseriti nella musica teatrale per non confondere con altro intreccio la forza del pensiero, e della consonanza. Intuisce come la loro valenza possa rafforzare - in ambito teatrale - tensioni drammatiche, caratterizzazioni di personaggi, singolari atmosfere e ancora pathos, emotività, connotazioni ed effetti di scena, e sa che un loro sapiente impiego nella musica da chiesa può contribuire alla messa in luce del testo sacro per un maggiore avvicinamento all’Altissimo. Quasi certamente questa innovazione porterà nelle chiese un modo nuovo di fare musica e allo stesso tempo di allestire scenografie liturgiche di grande imponente bellezza. In questo modo i fedeli troveranno nell’aria operistica il modo di memorizzare facilmente le parole di un salmo, di un inno, di un versetto o addirittura il canone della Messa.

Bellinzani aveva intuito che la chiesa del Settecento necessitava di un cambiamento di questo genere. Non contento della sola musica, pensò le sue composizioni sacre come forse un compositore di opere pensa alla scena, ai costumi, alle prospettive dei cantanti sul palco e al tempo di durata di tutto ciò che avviene in un presbiterio adibito a palco.

Giovanni Antonio Canal detto Canaletto - La festa di san Rocco a Venezia, 1735 circa.

Olio si tela, 147x199 cm. Londra, National Gallery

La festa di San Rocco cade il 16 di agosto.

La descrizione che il Canaletto ci tramanda è fondamentale per capire ciò che la musica e l’apparato liturgico-scenografico fossero per quel tempo, ossia qualcosa di unico e minuziosamente dettagliato. Tutto si svolge in una giornata dal clima fresco e piacevole, poiché l’estate volge al declino. Ciò si nota dal taglio dell’ombra che il sole segna in parte sulla facciata della Scuola di San Rocco; tale luce è molto gradevole.

I fedeli indossano già mantelli, tutto si muove in armonia sacrale e la musica che si ode dalla porta spalancata della chiesa invade il sagrato portando i fedeli al desiderio di raggiungere l’interno. In mezzo al popolo veneziano vi sono ecclesiastici di grande rilievo insieme a esponenti del dogato e della sacra scuola di San Rocco. Intorno e sulla piazza sono stati portati fuori dalla scuola preziose effigi riguardanti la vita del Santo affinché possano ricevere, al passaggio del Patriarca e dei suoi Canonici, la benedizione patriarcale.

Ciò che muove tutta questa scena è sempre la musica vocale e strumentale che avviene all’interno della chiesa. Era usanza da parte dei cantori distribuirsi in processione, affinché con il cosiddetto passavoce si mantenesse la tonalità e un corretto restare a tempo.

Tutto si focalizza sul sagrato e sulla piazza, si nota infatti che non vi è una sola figura affacciata alle balaustre o alle finestre dei palazzi adiacenti;

ciò testimonia una totale aderenza, partecipazione e sacralità vere. Il rito esterno in cammino verso l’interno sarà il massimo compimento di tutto l’apparato liturgico. La celebrazione durerà ben più di tre ore con uno sforzo notevole da parte dei musicisti nell’adempiere al loro sevizio.

Importante ricordare il Complexus effectuum musices di Johannes Tinctoris (1435ca. -1511), testo che per tutto il Settecento venne considerato attuale e ispiratore nei confronti dei compositori per ciò che la musica deve creare in questi contesti scenografici barocchi.

M e l l o n C h a n s o n n i e r, scritto presso la Corte Aragonese in Napoli intorno al 1470

in occasione del matrimonio di Beatrice d’Aragona con Matthias Corvinus, Re di Ungheria, svoltosi tra il 1472/73

Nel prologo di questo trattato, scritto tra il 1472 e il 1475 e dedicato a Beatrice d’Aragona, vengono riportati gli effetti della musica secondo Tinctoris:

- La musica diletta Dio (Deum delectare)

- Decora gli elogi di Dio (Dei laudes decorare)

- Amplifica le gioie dei beati (gaudia beatorum amplificare)

- Assimila la chiesa militante a quella trionfante (Ecclesiam militantem triumphanti assimilare)

- Prepara a ricevere la benedizione di Dio (Ad susceptionem benedictionis divinae praeparare)

- Incita l’animo alla pietà (Animos ad pietatem excitare)

- Toglie la tristezza (tristitiam depellere)

- Scioglie la durezza dei cuori più duri (duritiam cordis resolvere)

- Caccia il diavolo (dyabolum fugare)

- Produce l’estasi (extasim causare)

- Eleva la mente terrena (terrenam mentem elevare)

- Allontana la cattiva volontà (voluntatem malam revocare)

- Rende lieti gli uomini (homines lætificare)

- Sana i malati (ægrotos sanare)

- Addolcisce le fatiche (labores temperare)

- Incita l’animo al combattimento (animos ad prælium incitare)

- Conduce all’amore (amorem allicere)

- Aumenta le gioie dei convivi (jocunditatem convivii augmentare)

- Glorifica coloro che ne sono esperti (peritos in ea glorificare)

- Beatifica le anime (animas beatificare).

Su tutto questo l’uomo del Settecento costruisce l’impiantistica più alta e grandiosa, e riuscirà attraverso questo grande teatro a condurre nuovamente a Dio gli uomini del XVIII secolo. Fondamentale anche la regola che San Carlo Borromeo (1538–1584) rivolge ai musicisti Nel Pastorum Concionatorumque Instructiones pubblicato a Colonia nel 1587:

… dovrete sempre indossare, per le sacre celebrazioni, l’abito clericale con cotta, cappa, e quanto più conviene; questo per tutte le cerimonie, e dovrete attenervi alla modestia durante l’esecuzione della musica e non solo, ma anche ai vostri costumi di vita. Indosserete il superpellicèo (abito corale o cocca di ampie dimensioni, intessuto di cotone bianco formato da più di trecento pieghe stuccate, simile alla cotta in uso oggi dai Presbiteri) pulito e non logoro, e della foggia prescritta: non intonerete canti profani durante gli offici divini, durante il rito sacro della messa conventuale, canterete l’ingresso con tutti gli strumenti e l’organo, così i graduali e l’offertorio, e altri canti di questo genere che più si confanno all’azione del sacrificio che avviene durante la messa. Durante i canti sacri e l’esecuzione della musica vi asterrete da movimenti flessuosi, da quei suoni cantati più nella gola che espressi dalle labbra e insomma, da ogni

… dovrete sempre indossare, per le sacre celebrazioni, l’abito clericale con cotta, cappa, e quanto più conviene; questo per tutte le cerimonie, e dovrete attenervi alla modestia durante l’esecuzione della musica e non solo, ma anche ai vostri costumi di vita. Indosserete il superpellicèo (abito corale o cocca di ampie dimensioni, intessuto di cotone bianco formato da più di trecento pieghe stuccate, simile alla cotta in uso oggi dai Presbiteri) pulito e non logoro, e della foggia prescritta: non intonerete canti profani durante gli offici divini, durante il rito sacro della messa conventuale, canterete l’ingresso con tutti gli strumenti e l’organo, così i graduali e l’offertorio, e altri canti di questo genere che più si confanno all’azione del sacrificio che avviene durante la messa. Durante i canti sacri e l’esecuzione della musica vi asterrete da movimenti flessuosi, da quei suoni cantati più nella gola che espressi dalle labbra e insomma, da ogni

modo lascivo di cantare. Eseguirete brani che siano importanti, pii e riconoscibili, adatti alla casa di Dio e alle divine lodi. Ricordatevi sempre di far comprendere le parole di ciò che cantate, e mai dimenticatevi al tempo stesso che venga suscitata la pietà dello scrutatoio. Nell’eseguire le modulazioni dei canti, farete molta attenzione nell’osservare le prescrizioni che in questa disciplina sono state dettate e proibite nelle nostre regole diocesane e conciliari. Ho voluto soltanto venirvi in aiuto con queste mie regole.

Le vaste absidi del Settecento diventano enormi palcoscenici focalizzati sulle quinte, che venivano improvvisate con enormi drappeggi in sete e velluti o broccati ancorati a soffitti e a colonne, con geniali congegni composti di carrucole, corde, travicelle e contrappesi. Giochi di specchi e di candele portano alla sottolineatura di passaggi musicali che si fanno intensi e vivi nei momenti culminanti delle lunghe e fiorite liturgie.

Anche l’uso e la collocazione degli strumenti diviene fondamentale per i fedeli: Bellinzani tende a dislocare strumenti e voci su due cantorie così da creare quello che oggi chiamiamo un perfetto effetto stereofonico. Lasciandosi alle spalle vecchi schemi retrogradi e sorpassati, Paolo Benedetto fu innovativo sia dal punto di vista liturgico - scenografico, che di quello musicale.

Questo modo di fare teatro in chiesa doveva essere piacevole, dato che la liturgia talvolta si protraeva fino al tardo pomeriggio (pensiamo infatti alla notevole durata di alcune musiche di Bellinzani come i vespri, le litanie, i tantum ergo, i responsori, etc): ciò contribuì ad un ritorno di fervore alla preghiera.

Non si esclude – oltre all’organico da lui meticolosamente indicato – l’impiego di altri strumenti musicali quali i campanelli, il sistro, i cimbaletti, e la campana interna della chiesa che annuncia l’inizio della messa.

I paramenti sacri, oltre che seguire i colori del tempo liturgico, venivano abbinati e intonati ai broccati allestiti nella chiesa, ai copri banchi, ai tappeti e ai drappeggi delle cantorie degli organi.

Tutto ciò diveniva luminoso e in armonia con la cerimonia, mentre le preghiere dei fedeli salivano come incenso profumato al cospetto di Dio.

Quasi certamente Bellinzani adotta tutto questo per colmare il dolore causatogli dalla musica poco adeguata in vigore al suo tempo.

L’olio su tela del Canaletto sotto riportato, dà la precisa descrizione in ogni minimo dettaglio di una celebrazione liturgica all’interno della Basilica di San Marco a Venezia. Il dipinto si presenta con un taglio fotografico ben definito, in modo che l’osservatore focalizzi la scena centrale che rappresenta la musica, la liturgia e l’architettura.

Giovanni Antonio Canal detto Canaletto

Venezia, interno della Basilica di San Marco.

1755/76. Olio su tela, 36,5 x 33,5 cm.

The Royal Collection – Windsor Castle (non esposto)

Raramente Canaletto raffigura interni; questo è solo uno dei due dipinti dell’interno della Basilica di San Marco. Probabilmente è stato eseguito subito dopo il suo ritorno dall’Inghilterra a Venezia come pendant per una raffigurazione della Scala dei Giganti nel cortile del Palazzo Ducale.

Davanti a noi troviamo il presbiterio ricoperto di preziosi broccati che scendono dalla trave del pontile e producono effetti scenografici di grande luce. La parte sovrastante ospita un prezioso crocifisso e importanti candelabri muniti di enormi ceri; sopra di essi una grande croce di scuola bizantina crea un effetto prospettico per i fedeli sottostanti. L’aula dei fedeli è vistosamente gremita e brulicante di cantori, musicisti, ed ecclesiastici vari. A lato un enorme ambone ricoperto di preziosi broccati e tappeti ospita i diaconi intenti a cantare le composizioni delle tenebre. È la mattina del venerdì santo, giornata liturgica assai impegnativa per la Cappella Musicale di San Marco. I cantori con gli strumenti e gli organi devono accingersi all’impegnativa esecuzione delle tenebre.

La luce all’interno della Basilica viene fornita dall’enorme lampada ad olio che scende verticalmente sulla assemblea dal punto centrale della cupola.

Sarà così garantita un po’ di luce ai cantori, ma da quel momento si canteranno le Lamentazioni, e ad ogni lamentazione una candela verrà spenta. La chiesa si troverà a un certo punto completamente al buio. Questo aspetto, che può sembrare solamente scenografico, ci ricorda che senza la luce di Cristo la nostra vita volge al declino. Sull’ambone si possono vedere preziosi antifonari o libri corali che ancora nel Settecento ebbero largo uso. Persino l’abbinamento assume una componente decorativa nei confronti di tutto l’apparato architettonico.

In realtà tutto questo non va visto come un effetto coreografico bensì come un momento di grande spiritualità con precise condizioni liturgico – musicali. Si notino gli effetti di luce provocati dagli specchi e dalle candele sui tessuti dorati che, oltre il drappo che scende sul presbiterio, convergono in maggior modo sul Sepolcro del Venerdì Santo. Da questo punto si svolge una processione che, passando sotto il broccato giallo, cantando reca omaggio al Cristo.

Il tappeto musicale realizzato da Bellinzani sembra in qualche modo opporsi a tale sfarzo, con l’impiego degli unisoni, nei quali vede una naturale semplicità capace di muovere gli affetti. Bellinzani illustra gli unisoni in forma di missiva in risposta a don Carosi, e questa sorta di teoria deve avere avuto all’epoca ampia diffusione nel panorama musicale italiano, se ne esiste anche una versione stampata:

Non senza fondamento avrete inteso dire che io abbia framischiati gli unisoni nelle mie Composizioni, particolarmente di Chiesa, … mi sono lasciato trasportare da un certo non so qual movimento, che faceva nel mio cuore questa sorta di musica semplice, ed all’Unisono; che fattomi ad attentamente esaminarla, e ricorrendo le autorità dè nostri più insigni Autori, ne ho riconosciuta la vera e reale cagione per giustificare me, e l’uso moderato che deve farsene, …

La stabilità e fermezza degli unisoni sono suffragate da accurati richiami al passato:

rimane senza dubbio che le antiche Nazioni avanti l’undecimo secolo, trovarono il mezzo della musica per muovere gli affetti in modo migliore che colle sole parole, e non seppero trovare altro metodo che ridurla ad una studiata semplicità dell’Unisono …

Gli unisoni sono visti come elementi semplici, ma essenziali alla trasmissione di valori:

… e che questa semplicità fosse quella di che ora noi facciamo discorso, è fuor dubbio … perché soleva uno, o al più due cantare, ed un Istromento accompagnare all’unisono l’istessa cosa, a ciò alludendo Virgilio quando introdusse Menalca, e Mopso pastori:

Tu calamos inflare leves, ego dicere versus

Gli unisoni sono un prezioso veicolo di comunicazione tra i fedeli e la parola dell’Altissimo:

... nel solo Teatro non si pone verun studio per far contrastare la Voce cogli Stromenti, ma bensì, questi si pongono semplicemente all’Unisono colla Parte per non confondere con altro intreccio la forza del pensiero, e della consonanza. E piacesse a Dio, che questa regola, che noi vediamo ora con troppo effetto adoperarsi per far comparire le Scene, si impiegasse nelle Chiese, ove tutta la cura pare, che si riduca a far pompa più dell’ingegno, e dello studio di chi compone, che a mettere nel suo proprio lume la maestà, ed il decoro delle parole, che si pronunziano ...

Gli unisoni sono portatori di effetti, ma anche di affetti :

… Non sono molti anni, che in una veglia di Dame, e Cavalieri in Pesaro fui interrogato dal Nobile, ed erudito Signor Giovanni degli Abati da che mai poteva procedere, che la Musica d’oggigiorno più non commoveva gli affetti, come leggevasi aver fatto l’antica …

L’influenza dei modi greci tocca anche il XVIII secolo, passando per il Medio Evo:

- … quando mai abbiamo inteso à tempi nostri, che la Musica abbia conservata la pudicizia, ed onestà di Clitemnestra,come ne lasciò scritto Omero ?

- Dove mai il grande Alessandro fu costretto a prender l’armi, ad effetto di Timoteo Musico come si legge da Basilio Magno ?

- E quando mai alcuno fu condotto dalle furie alla mansuetudine dall’accorgimento di Pittagora, e dalla virtù del Musico, come nota Amonio ?

Si raccomanda di fare un uso attento degli unisoni, non smodato, e di affiancarli a sezioni dalla scrittura morbida ed espressiva:

Ben è vero però, che se di continuo vorressimo ridurre la Musica all’Unisono finora descritto, sarebbe un andare ricercando l’antica prima imperfezione, ma adoperando simil metodo - ove solo richiede il bisogno dell’espressione - si preparano gli animi a ricevere gli effetti dell’Unisono … in que’ tempi soli (dei Greci, degli Ebrei, dei Fenici) abbiamo sentito operarsi dalla Musica quei mirabili effetti che pajono a chi li sente raccontare, favolosi …

La conduzione degli unisoni è apparentemente agevole; porli in musica, al contrario, non è impresa facile:

Che l’unisono sopraddetto porti seco quella facilità, che pare a prima vista, come dissi sul bel principio, non è altrimenti vero, perché il modo di condurlo non è cosa di poco rilievo, ed io me ne sono avveduto ogni qual volta m’è convenuto porlo in esecuzione, anzi avevo destinato di dare alle stampe una Muta di Messe, e Salmi con molti di questi, per dimostrare lo studio da me sempre adoperato nello stenderli per lo più a guisa di Soggetto, il quale tramezzato da altra Cantilena, e replicato in varie corde all’Unisono, non fa che un effetto dilettevole, e sorprendente; ma conoscendo, che la gioventù in oggi non cura più lo studio, e la fatica, mi sono trattenuto per timore, che non si cavasse dalla stessa medicina il veleno.

La musica moderna era capace di offuscare gli unisoni, introducendo facilonerie ed inducendo ad atteggiamenti volubili e disinvolti:

Ed in verità, tutta intenta oggi la Musica a dilettare superficialmente l’orrecchio, e nemica di quella naturale semplicità, che sola è capace di commuovere gli animi, pare che nel solo Teatro dovrebbe fare questa sua lusinghevol comparsa, e non mai nella Chiesa santa di Dio, ove particolarmente è ordinata per inspirare venerazione all’Altissimo, ed alle cose sacre secondo l’antica, sola sua prima Instituzione ….

Le riflessioni, le chiose e le citazioni dotte (Seneca, Plutarco, Virgilio, Aristotele …) di questa specie di mini-trattato sugli unisoni sono tutte tese ad illustrare e accreditare questa teoria e ci permettono di scoprire l’aspetto erudito e versatile di Bellinzani:

- Ed i primi Ritrovatori della Musica dopo il Divin Creatore, che fu l’unico, e primo Autor dell’Unisono … (Angelo Berardi, Miscellanea musicale c.6 f. 25)

- Fu poi introdotto anche l’uso di cantare a più voci, ma però a guisa dè Marinari, altri nel grave all’Unisono, altri come più giovani una Diapason più acuta (Bontempi, Ist.musica p.1)

- Poiché se questo non è percosso (l’udito), non possono gli affetti dell’animo ricevere le loro commozioni … (Avverroè, in Aristotele, Phisica. 1.)

RISPOSTA DEL SIGNOR BELLINZANI AL SIGNOR CAROSI, op. cit

Si può dunque pensare a Bellinzani un po’ come un Palestrina del Settecento, intento a levigare ogni melodia con dedizione, così da ottenere un risultato sonoro limpido e stilizzato.

La Controriforma della seconda metà del Cinquecento modifica alcune sue componenti interne come la dottrina, gli ordini religiosi, i movimenti spirituali e la stessa musica. Pierluigi da Palestrina può così migliorare la comprensione del testo sacro avvalendosi nelle sue polifonie della dolcezza melodica latina per semplificare i tanti intrecci del contrappunto fiammingo. In effetti questa musica, irta di aridi schemi virtuosistici, rischia di distogliere il fedele dal devoto raccoglimento verso l’Altissimo. Come il culto delle immagini era ritenuto essenziale nella divulgazione delle Scritture agli incolti, allo stesso modo la semplificazione della musica d’oltralpe facilitava, ad una “giusta velocità”, la comprensione a tutti i fedeli. Quando la commissione episcopale ebbe modo di ascoltare due messe di Palestrina, si rese conto che non bisognava accusare tutta la polifonia, ma solo il modo con cui essa era stata usata precedentemente.

Oltre agli unisoni, Bellinzani si avvale di altri criteri per la costruzione di uno stile musicale semplice e in stretto rapporto con il Testo Sacro:

- Semplificazione generale della sua musica senza che questa perda qualità e spessore. Progressioni armoniche il cui forte impatto emotivo aiuta il fedele nell’ascesa verso l’Altissimo.

- Sezioni musicali la cui scrittura suggerisce di non essere soggetti a battuta, nel senso che durante l’esecuzione non veniva necessariamente rispettato il ritmo e si procedeva al di là dello spazio e del tempo, procurando un momentaneo effetto di rapimento dell’anima. Nella musica sacra le sospensioni temporanee erano viste come momenti contemplativi che richiedevano soste spirituali. L’evocazione di una antica funzione religiosa suggerisce profondo silenzio, luce di sole candele, inebriante profumo di incenso e musica appropriata all’atmosfera che sospende l’astante tra terra e cielo.

- Notazione musicale raffinata ed elegante grazie ad una splendida grafia e ad un rigoroso controllo delle parti. Ordine e bellezza equivalevano forse ad un elevazione spirituale e ad un ossequio all’Altissimo.

Pesaro, Cattedrale, Archivio del Capitolo, sezione musiche di Cappella, Cart. 52, Ms 475:

Per San Terenzo Introito In virtute tua, a 4 con Stromenti Musica di Paolo Bened(ett)o Bellinzani.

Si noti la minor accuratezza di grafia nelle musiche sottostanti

Pesaro, Cattedrale, Archivio del Capitolo, sezione musiche di Cappella, Tre anonimi di metà del secolo XVIII

Così si esprime, intorno a queste nuove tecniche espressive, un profondo estimatore di Bellinzani:

LETTERA DEL SIGNOR .. op. cit.

In una delle lunette quattrocentesche della sala nord del castello di Alberto Pio di Savoia di Carpi (Modena), vi è raffigurato un affresco di anonimo di Scuola Emiliana.

Tale affresco rappresenta una nobildonna di rara bellezza intenta a suonare magistralmente (lo si può capire dal gesto e dalla postura delle mani) un prezioso organo positivo formato di due registri e racchiuso in un’elegante cassa decorata. Sul retro del’organo, a fronte dell’organista, una scimmietta molto graziosa dalle sembianze umane in abiti rinascimentali aziona i folii (mantici).

Il momento di questa esecuzione è intimo, privato, racchiuso in un silenzio creato appositamente affinché la musica non venga disturbata. Tutto ciò in realtà è assai poco: poche note, pochi registri, pochi passaggi, un po’ di vento appena sufficiente per far parlare le canne. Domina su tutto questo una iscrizione ben visibile sul reggi canne che dice: Umilitas alta petit. Così Bellinzani segue - pur non conoscendolo - questo motto, scrivendo musica con poche note, con pochi strumenti, allestendo scenografie e regie liturgiche fatte di poco.

La grandezza di Bellinzani si riassume dunque in questo motto: con poco tanto.

Davide Marsano